Leone XIV e la pace in un mondo in frantumi

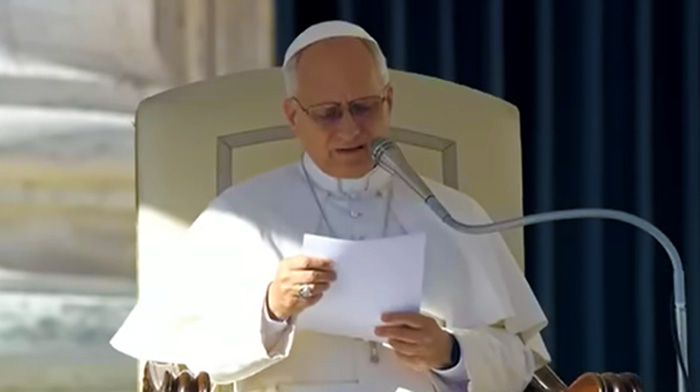

Leone XIV, il primo Papa statunitense della storia, ma con sangue europeo nelle vene e con alle spalle un’esperienza ventennale da missionario in Perù, qualche indicazione l’ha già data in questi primi mesi di pontificato. Che la pace sia tra le priorità è emerso quando dalla loggia di San Pietro, presentandosi ai fedeli l’8 maggio scorso, dopo aver sorriso, ma anche pianto, ha confermato che occorre proseguire la prospettiva di una pace “disarmata e disarmante, umile e perseverante” (Messaggio Urbi et Orbi). Da qui eloquenti affermazioni sul tema della pace, un bene prezioso.

Nel discorso ai giornalisti (12 maggio 2025) afferma: “La pace comincia da ognuno di noi (…) e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza: dobbiamo dire di no alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo respingere il paradigma della guerra”.

E nel discorso al Corpo diplomatico (16 maggio 2025) ricorda che la pace, prima di tutto, “impegna ciascuno di noi, indipendentemente dalla provenienza culturale e dall’appartenenza religiosa”.

Parole che lasciano intuire quanto la pace lo toccasse nel profondo, pensate e pronunciate da un Pontefice americano, che parla sempre un italiano perfetto, desideroso di portare a compimento le riforme già iniziate da Papa Francesco.

Gli studi di matematica, teologia, diritto canonico, l’insegnamento e la passione per lo sport (gioca a tennis) raccontano molto del suo passato, del suo essere uomo mite, al passo con l’evoluzione dei tempi, che ha sempre dimostrato grandi doti culturali, etiche, innovative, con elevati principi di libertà, solidarietà sociale e rispetto di ciascuno.

Eletto al Sommo Pontificato, dà segni propizi di speranza, esortando alla preghiera, senza dimenticare di indicare la strada giusta, in un momento in cui anche la convivenza tra fedi diverse resta precaria. Quanta necessità, dunque, di riflettere su temi e interrogativi dell’oggi “secolarizzato”, su cui la chiesa è chiamata ad esprimere il proprio parere, mai come adesso alle prese con le sfide della contemporaneità: guerra e pace, le crescenti disuguaglianze, il clima che cambia, la crisi che vive la fede in Occidente (e quasi ovunque), le differenze religiose. In campo ecumenico ha persino pregato insieme con il re d’Inghilterra, capo della chiesa anglicana.

È anche pensabile l’avvio di una sua enciclica sullo sport, firmata da un Papa che ama conversare sullo sport. Ha detto, più o meno, che lo sport umanizza, può aiutare, è il mezzo più efficace per educare gli animi al rispetto delle regole, tra vittorie e sconfitte.

Ben sapendo che il mondo marcia in fretta e che la chiesa non può arroccarsi su posizioni logorate dal tempo, ha la capacità di intravedere qualcosa di nuovo, di comprendere il presente e quella di sapere intuire la direzione giusta nei momenti di svolta, nelle derive. Con sano realismo che gli deriva dal suo bagaglio di esperienze, essendo stato anche uomo di Curia, Papa Prevost si ferma a riflettere sulla dignità di tutte quelle persone cui spesso vengono negati diritti e rispetto; segue ininterrottamente con gli occhi del Pastore i ritmi di una società in cui la speranza sembra svanire, fa notare, nella quale rifiuto e intolleranza hanno il sopravvento, così come la conseguente perdita dei valori può rappresentare anche simbolicamente una netta sconfitta per la chiesa, anzi per tutta la società, insieme chiamate a recuperare secoli di incomprensioni e di esclusioni.

Chi ha seguito padre Robert (così voleva essere chiamato in Perù) sa quanto egli fosse interessato a tutte quelle storie non fini a sé stesse, ma che provano a lasciare un segno, una motivazione. Senz’altro rivelando di lui una immagine inedita di quando, ancora giovane missionario in Perù, traversando campagne e paesi, venuto a contatto con i più duri problemi della gente, era sempre sollecito nell’accorrere, e sempre disposto a manifestare prossimità nelle situazioni di sofferenza e per ogni evenienza.

Diceva lo storico Fernando Braduel che “per essere bisogna essere stati”. In linea con il Papa Francesco, Leone XIV, il primo Papa agostiniano – che studiò profondamente Sant’Agostino, il vescovo d’Ippona – mira a rimettere in primo piano la pace “dono di Dio”, nella quale ravvisa il proprio massimo bene. Continua a interessarsi e a stupirsi delle meraviglie del Creato, rimeditando il fascino di Francesco di Assisi, un vero contemplativo della natura, uno dei santi che sente particolarmente vicino, riconosciuto come il fratello universale, come uomo di pace e di riconciliazione, l’amante dei poveri, il cantore della creazione. E per il quale, ad Assisi (20 novembre 2025) ha parole di grande ammirazione.

Quanto poi al servizio visto come una delle forme più alte di apostolato, basilare per la chiesa, e non sempre compreso da tutti, sicuramente richiede sacrificio (sacrum-facere, ovvero dare sacralità), impegna, ma più ancora deve essere motivato, è un po’ come stare in una squadra dove ciascuno dà il meglio di sé. Così inteso il servizio, termine caro alla chiesa di tutti i tempi, è una possibilità d’incontro, di appartenenza, di festa, specie se giovani. Lo ricorda Papa Leone che, confermandone i benefici, e allo scopo di recuperare un concetto più propriamente cristiano di servizio, decide di partecipare al giuramento delle nuove guardie svizzere nel Cortile di San Damaso (4 ottobre, solennità di S.Francesco d’Assisi).

Fa molta notizia poiché era da 57 anni che non accadeva, l’ultimo Papa a farlo fu Paolo VI. Nel suo breve discorso a braccio il Pontefice, dopo aver sottolineato l’importanza della disciplina, ha espresso gratitudine per la ineccepibile testimonianza nel servizio al Successore di Pietro e alla Sede Apostolica, resa con dedizione, entusiasmo, sacrificio.

Ogni occasione è buona per riandare a Papa Francesco: con l’esortazione “dilexi te” (Ti ho amato) Leone XIV ha mantenuto al centro del ministero i poveri; povertà non solo materiale, ma anche spirituale, asserendo che “la più grave povertà è non conoscere Dio”. Pronto a convocare un Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, con il suo primo motu proprio (di sua iniziativa) ha continuato sulla via del depotenziamento dello IOR, la banca vaticana di cui hanno parlato le cronache. Certo, in ambito liturgico, bisogna seguire le indicazioni del Concilio “Vaticano II”, che molto ha innovato nella chiesa, anche permettendo l’uso delle lingue nazionali nella liturgia, compreso il “canone” tradizionale. Non sorprende dunque se Papa Leone ha autorizzato una messa con rito tridentino, officiata in latino dal cardinale americano, Raymond Burke, senza tuttavia abrogare la stretta sull’antica liturgia dei venerati predecessori, ma riconoscendone l’importanza e il valore. Lo fa nel solco tracciato da Benedetto XVI, convinto assertore della lingua latina, passato alla storia non solo come raffinato teologo ma anche come il Papa che forse più di altri ha amato e sostenuto il latino, lingua della chiesa e della liturgia. Non dimentichiamo che fedeltà alla tradizione fu espressa anche nella costituzione “Veterum sapientia” (1962) di Giovanni XXIII, così come la costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” del 1963 si rivelò un importante strumento per la liturgia, non l’unico. Notorio che dalla fine del V secolo, con Papa Siricio, il latino divenne anche la lingua della cancelleria papale e tale è rimasta fino ad oggi. Basti dire che una prima stesura delle encicliche avviene in latino e poi dal latino tradotte nelle altre lingue, contemporaneamente.

Che oggi vi sia – piaccia o no – un ritorno al latino, è innegabile. È quanto accade in alcune chiese di Roma (ma non solo), specie in quella molto antica di SS.Trinità dei Pellegrini, a pochi passi da Campo dei Fiori, dove è possibile assistere alla celebrazione di messe in latino, assai spesso frequentata da appassionati e studiosi di nazionalità diverse.

Niente di accademico, ma solo un buon modo per dire che non tutto è destinato a morire (ut non omnis moriar), a sottolineare la sacralità di una lingua “viva” e sempre attuale per secoli, dalla nascita del volgare, nel Duecento, in poi la più viva nelle scuole, nei conventi, nelle abbazie, nella curia, e persino nelle parrocchie, ci s’intendeva parlando in latino. Di sicuro per impulso dei Papi agì profondamente, attraverso le epoche successive all’antichità, in molteplici modi e sotto diversi aspetti sulla vita culturale e religiosa di tutti i popoli dell’Occidente.

Giacomo Cesario-vaticanista, com.unica 28 novembre 2025