Medio Oriente, la tregua difficile sull’orlo del paradosso

La pace richiede “un’energia quotidiana, un’attenzione costante e una leadership che vada oltre gli ego e le vendette”. L’analisi di Thomas Friedman per il “New York Times”

Nel suo ultimo editoriale sul New York Times, Thomas L. Friedman – tre volte premio Pulitzer e voce tra le più ascoltate della politica internazionale – parte da un’osservazione disarmante: dopo due anni di conflitto, la guerra tra Israele e Hamas non ha ancora un nome. “Le altre sì – la guerra del ’48, dei Sei Giorni, dello Yom Kippur – questa invece no”, scrive. “Io la chiamo la peggiore di tutte”. Un conflitto che ha distrutto Gaza, traumatizzato Israele e lasciato entrambe le comunità più lontane che mai da quello che, secondo Friedman, resta “l’unico approdo possibile: due Stati per due popoli”.

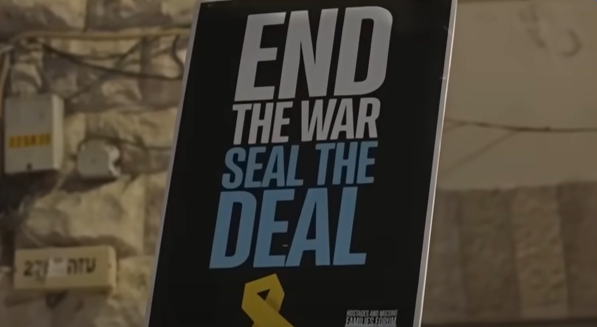

Eppure, paradossalmente, proprio ora si affaccia una nuova trattativa di pace. Promossa, con la consueta teatralità, da Donald Trump, che punta a un cessate il fuoco accompagnato dallo scambio di prigionieri, dal ritiro parziale dell’esercito israeliano e dall’arrivo di una forza di pace internazionale a Gaza. Un piano “complicatissimo in un luogo irrimediabilmente spezzato”, osserva Friedman, ma che contiene “i semi di ciò che potrebbe essere l’unica via d’uscita reale”.

Secondo l’analista americano, la novità non sta tanto nel contenuto – un ennesimo tentativo di tregua – quanto nel metodo: “Il conflitto è ormai talmente corrotto, talmente segnato dal trauma, che non può più essere risolto con i vecchi strumenti: due parti al tavolo e un mediatore nel mezzo. Serve un mandato internazionale, con truppe di pace e un’autorità civile esterna capace di garantire sicurezza agli israeliani e ricostruzione ai palestinesi”.

In altre parole, la soluzione passa per una internazionalizzazione controllata della crisi. Una sorta di “nuovo mandato arabo”, sorretto da un’alleanza di Paesi disposti a garantire la smilitarizzazione di Gaza e Cisgiordania e a sorvegliare la nascita di un’autorità palestinese finalmente “non corrotta”.

Gli equilibri mutati

Per comprendere come si sia arrivati a questa fragile apertura, Friedman invita a guardare oltre la superficie. La cosiddetta “Guerra dei Dodici Giorni” – l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti che ha indebolito le milizie filo-iraniane – ha ridotto la capacità di Teheran di sabotare ogni trattativa.

Nel frattempo, la geografia del potere arabo è mutata: “La leadership non è più nelle repubbliche instabili del passato – Egitto, Siria, Iraq – ma nelle monarchie del Golfo, come Arabia Saudita ed Emirati. Regimi più solidi e meno vulnerabili ai ricatti palestinesi di un tempo. E oggi pronti, per la prima volta, a sostenere una transizione a Gaza”.

L’altro protagonista della scena è Benjamin Netanyahu, “costretto all’angolo da Trump” dopo aver per anni resistito a ogni pressione americana. “Quando a spingere era un presidente democratico, Netanyahu poteva sempre contare sull’appoggio dei repubblicani e degli evangelici. Ora quella leva non esiste più, e Bibi è rimasto senza scappatoie.”

Friedman non risparmia giudizi severi: “Netanyahu ha fatto di tutto per prolungare la guerra, perché sapeva che il giorno dopo la pace sarebbe arrivato il giorno dei conti. Ha diviso Israele per restare al potere, tollerato privilegi ingiusti per gli ultraortodossi, e sacrificato il capitale morale del suo Paese”.

Il risultato, aggiunge, è che Israele “ha perso qualcosa di impalpabile ma essenziale: il suo alone morale”. Nel mondo dei video di 15 secondi, “quando combatti una guerra che uccide civili e non offri alcuna prospettiva politica, quello che si vede è solo morte – e la gente comincia a pensare che sia morte fine a se stessa”.

Hamas, il giorno dopo

E Hamas? Anche per il movimento islamista, scrive Friedman, “il tempo dell’impunità è finito”. La popolazione di Gaza, spossata e senza più casa, “non crede più che la resistenza armata sia una benedizione”. “Se Yahya Sinwar, il leader di Hamas, fosse ancora vivo,” ironizza il giornalista, “gli chiederei: che cosa avete ottenuto? Il 6 ottobre 2023 Israele era già fuori da Gaza e c’era un cessate il fuoco. Avete fatto la guerra per tornare esattamente al punto di partenza. Vergognatevi.”

Nelle ultime righe del suo editoriale, Friedman riconosce che l’impresa di Trump – se dovesse riuscire – sarebbe “quasi sovrumana”. “Vorrebbe dire rimettere insieme un cubo di Rubik mentre ti sparano addosso e i pezzi si sbriciolano tra le mani.” E aggiunge con una punta di sarcasmo: “Se davvero riuscisse a ottenere un cessate il fuoco stabile, il ritiro israeliano e la restituzione degli ostaggi, meriterebbe non solo il Nobel per la Pace, ma anche quello per la Fisica e la Chimica”.

Dietro la battuta, però, resta una verità amara: la pace in Medio Oriente non è mai un punto d’arrivo, ma una costruzione fragile, che richiede “un’energia quotidiana, un’attenzione costante e una leadership che vada oltre gli ego e le vendette”.

Friedman chiude con un auspicio che suona come un avvertimento: “Sostenere questo processo richiederà il lavoro di un segretario di Stato per tutta la vita. La domanda è: l’amministrazione Trump avrà la concentrazione, la pazienza e la lucidità per farlo? Io spero di sì”.

Un dubbio che pesa come un macigno. Perché, nella terra dove le guerre hanno sempre un nome, la pace rischia di restare, ancora una volta, senza volto.

com.unica, 9 ottobre 2025

Il piano Trump in sintesi

Il progetto di pace promosso da Donald Trump prevede:

- Cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas.

- Scambio di prigionieri: liberazione degli ostaggi israeliani (vivi e morti) e di centinaia di detenuti palestinesi.

- Ritiro parziale dell’esercito israeliano da gran parte di Gaza.

- Ingresso di una forza di pace internazionale, con una componente statunitense, per garantire la sicurezza nei territori evacuati.

- Nomina di un governo tecnico palestinese per amministrare Gaza sotto supervisione di un consiglio internazionale presieduto dallo stesso Trump, incaricato di gestire la ricostruzione.

Un piano ambizioso e fragile, che punta a riaprire la strada – oggi quasi impraticabile – verso la formula dei due Stati per due popoli.

……………….

Chi è Thomas L. Friedman

Editorialista di punta del New York Times, Thomas L. Friedman è uno dei più influenti analisti di politica internazionale. Tre volte vincitore del Premio Pulitzer, ha seguito il conflitto israelo-palestinese fin dagli anni Settanta e ha firmato libri di riferimento come From Beirut to Jerusalem e The World Is Flat. La sua voce, spesso critica ma pragmatica, è considerata tra le più autorevoli nel dibattito sul futuro del Medio Oriente e sui nuovi equilibri globali.