Meridioni: il Sud di Franco Pinna, un secolo dopo

A Castellabate la mostra dedicata al grande fotografo sardo promossa dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Dal 28 giugno al 26 ottobre 2025

Castellabate, Castello dell’Abate. Dalle mura antiche che guardano il mare del Cilento si apre un viaggio dentro l’Italia profonda, quella che Franco Pinna ha fotografato con occhi limpidi e severi. A cent’anni dalla nascita del fotografo sardo (La Maddalena, 1925 – Roma, 1978), la Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito inaugura qui la mostra “Meridioni. Omaggio a Franco Pinna”, dal 28 giugno al 26 ottobre 2025, prima grande tappa delle celebrazioni che lo ricorderanno in Italia e all’estero.

Novantasei immagini, selezionate dall’Archivio Franco Pinna e curate da Claudio Domini e Giuseppe Pinna, compongono un percorso che è insieme esposizione artistica e racconto civile. Non semplici fotografie, ma frammenti di un’Italia che, pur trasformata, continua a parlarci con la forza della memoria.

Franco Pinna ritratto metà anni Cinquanta circa

Un fotografo dentro la storia

Franco Pinna non è stato un fotografo qualunque. La sua vicenda intreccia politica, antropologia, cinema e giornalismo, restituendo il ritratto di un uomo che ha fatto della fotografia un mestiere di resistenza. Resistenza in senso letterale, perché prima ancora di impugnare la macchina fotografica aveva preso parte alla lotta partigiana a Roma. Resistenza come scelta di campo, con l’iscrizione al Partito Comunista Italiano e le prime immagini scattate durante le manifestazioni di piazza, fianco a fianco con Tazio Secchiaroli, immortalando le cariche della polizia nel 1952.

Quelle istantanee – blitz rapidi, rischiosi – anticipavano senza volerlo i metodi che avrebbero reso celebre il fenomeno del paparazzismo. Ma Pinna non cercava il sensazionale. Cercava la realtà, e la trovava nei volti e nei gesti delle persone comuni.

Franco Pinna, siccità a Niscemi (CT), 1963

Il Sud come laboratorio umano

Il vero terreno della sua maturazione fu il Meridione. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Salento: territori che negli anni ’50 e ’60 restavano fuori dalla modernizzazione impetuosa del resto del Paese. Lì Pinna scoprì la dimensione più radicale della sua fotografia: un esercizio di rispetto e di discrezione, ma anche di denuncia sociale.

La mostra di Castellabate, non a caso intitolata Meridioni, si concentra proprio su questa stagione. Come spiegava lui stesso: “Finché non hai trovato la storia, è inutile fotografare”. E la storia, nei villaggi lucani o nelle feste popolari sarde, era ovunque: nelle mani che raccoglievano olive e gelsomini, nei lamenti funebri che scandivano il tempo del lutto, nei riti arcaici che resistevano alla modernità.

Accanto a lui, l’antropologo Ernesto De Martino, con cui condivise spedizioni memorabili: la Lucania del 1952 e del 1956, il Salento del tarantismo nel 1959. Ma se per lo studioso il Sud era materia da analizzare, per Pinna era carne viva, fatta di persone con nomi e storie.

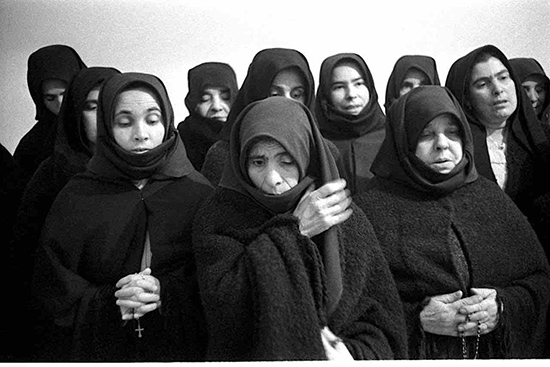

FP, Veglia funebre con prefiche (“priorissas”) e funerale. Orgosolo (NU), 1961

Genti, lavoro, lutti, rituali

Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni, come capitoli di un romanzo fotografico:

- Genti. I ritratti di uomini e donne del Sud, volti che Pinna annotava nei suoi taccuini insieme a nomi e vicende personali. Non maschere anonime, ma individui irripetibili.

- Lavoro. Le indagini sociali sullo sfruttamento agricolo, dalle raccoglitrici di gelsomini calabresi ai “raccogliferro” palermitani, figure che, ieri come oggi, raccontano la fatica e la dignità del lavoro ai margini.

- Lutti. Le pratiche collettive di fronte alla morte, le crisi della presenza che De Martino analizzava nei suoi libri e che Pinna restituiva con intensità concreta, fissando volti segnati dal dolore.

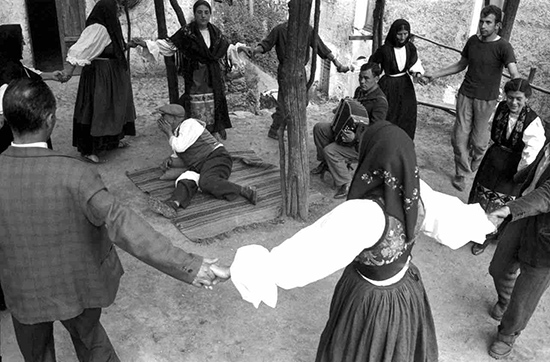

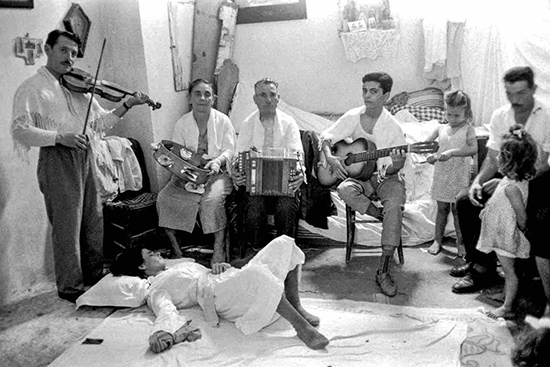

- Rituali. Dal ballo dell’“argia” in Sardegna al tarantismo salentino, Pinna documentava con metodo quasi cinematografico, in sequenze che ricordano il “pedinamento” teorizzato da Cesare Zavattini.

Quattro chiavi di lettura che insieme compongono la mappa di un’Italia “arcaica e moderna”, sospesa tra superstizione e religiosità di massa, tra miseria e fierezza.

FP, Rito dell’“argia”, 2. Tonara (NU), 1959

Dal Neorealismo a Fellini

L’avventura nel Sud non esaurisce però la grandezza di Pinna. Negli anni ’60 divenne fotografo di fiducia di Federico Fellini, dopo aver lavorato come assistente sul set de Lo sceicco bianco e nei provini de La strada. Seguì il regista in capolavori come Giulietta degli spiriti, Roma, Amarcord, Il Casanova di Fellini, realizzando reportage destinati a riviste internazionali come Life, Stern, Paris Match.

Il Neorealismo degli esordi, con la sua vocazione etnografica, si trasformava in immaginario felliniano, senza mai perdere lo sguardo empatico che aveva contraddistinto i lavori nel Meridione. Le sue fotografie di set cinematografici non erano cronaca, ma racconti paralleli, capaci di restituire la magia e il caos della macchina felliniana.

Un’eredità interrotta

Pinna morì nel 1978, a soli 52 anni, stroncato da un ictus. Lavorava a un progetto sugli Itinerari emiliani per la Regione Emilia-Romagna e all’interno dell’Associazione Italiana Reporter Fotografi, di cui era stato promotore.

Il suo testamento, appuntato con lucidità drammatica, dice molto di lui: “Biografia mia: 27 anni di fotogiornalismo… Se muoio, distruggete tutto l’archivio, giornali, appunti. E se non è possibile cremarmi, seppellitemi in una fossa comune, con i poveri. Grazie”. Una dichiarazione di appartenenza, di umiltà, ma anche di disincanto verso un mestiere che già allora sentiva minacciato dall’avvento della televisione.

Attualità di uno sguardo

A cosa serve guardare oggi le fotografie di Franco Pinna? Non soltanto a ricordare un’Italia che non c’è più. Molti dei problemi che lui documentò – lo sfruttamento agricolo, l’analfabetismo, le carenze infrastrutturali – continuano a esistere sotto altre forme. E le immagini di quei volti, di quei gesti, ci costringono a riflettere non solo sul “come eravamo”, ma anche sul “come siamo ancora”.

C’è una continuità sorprendente tra i ritratti degli anni ’50 e le cronache del presente. Lo sguardo di Pinna ci invita a non cedere alla rimozione, a riconoscere nelle radici della nostra storia i nodi irrisolti della società italiana.

FP, Ciclo coreutico di “Maria di Nardò” (Assuntina Di Marco), Nardò (LE), 1959

Il percorso immersivo al Castello dell’Abate

La mostra di Castellabate, allestita negli spazi del Castello dell’Abate, non è soltanto esposizione fotografica. È un percorso immersivo, con apparati didattici, totem, audiovisivi su maxi-schermo che accompagnano i visitatori tra immagini celebri e scatti inediti, presentati per la prima volta secondo le indicazioni lasciate dallo stesso autore.

Un omaggio rigoroso e vitale, che restituisce la forza di un fotografo capace di attraversare il secolo con la stessa attenzione che Italo Calvino chiedeva alla letteratura: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità.

Franco Pinna ha fatto della fotografia un atto etico, un modo di guardare il mondo senza mai separare la bellezza dalla verità. Nel centenario della sua nascita, Castellabate gli rende omaggio con Meridioni, invitandoci a scoprire – o a riscoprire – un maestro che non cercava lo scatto perfetto, ma la storia necessaria.

Il suo Sud, fotografato tra il 1952 e il 1963, resta uno specchio in cui riconoscere fragilità e dignità, povertà e resistenza. E mentre la modernità ha mutato il volto di quelle terre, i suoi ritratti ci ricordano che la fotografia, quando è grande, non appartiene al passato: continua a interrogare il presente.

“Biografia mia: 27 anni di fotogiornalismo… Se muoio, distruggete tutto l’archivio, giornali, appunti. E se non è possibile cremarmi, seppellitemi in una fossa comune, con i poveri. Grazie”

Sebastiano Catte, com.unica 21 agosto 2025