L’alfabeto dell’invisibile: matematica e mistero divino dopo l’elezione di Leone XIV

Nel nuovo Papa con la laurea in matematica, il segno che la fede può parlare il linguaggio dei numeri senza perdere il senso del mistero

Quando la fumata bianca si è alzata nel cielo vaticano, il mondo si è interrogato, come sempre, sul volto del nuovo Papa. Ma questa volta, tra le prime righe dei profili biografici, una nota ha colpito anche i più distratti: Robert Francis Prevost, ora Leone XIV, è laureato in matematica. E in quel dettaglio, apparentemente insignificante, molti hanno letto qualcosa di incongruo. Come se la logica dei numeri fosse in contrasto con l’abbandono della fede. Come se un Papa matematico fosse una contraddizione in termini.

C’è in questo stupore un pregiudizio antico, mai del tutto estinto: l’idea che religione e scienza abitino galassie separate. Che i numeri parlino una lingua arida, incompatibile con la luce tremante del mistero. Eppure, lo stesso Leone XIV, formatosi tra le aule della Villanova University in Pennsylvania, ha respirato l’eleganza dei teoremi prima ancora di indossare l’abito talare.

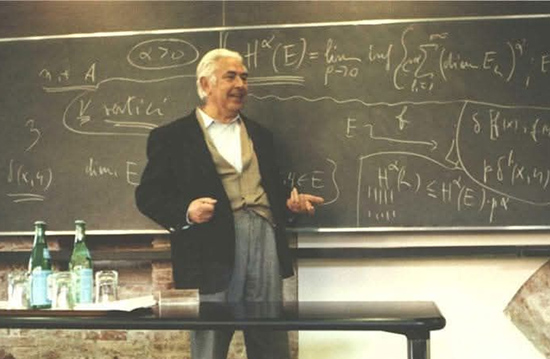

Nella sua figura – con la disciplina del pensiero scientifico intrecciata alla profondità dell’ordine agostiniano – si compone qualcosa di nuovo. O forse qualcosa di molto antico. Perché non sono stati forse proprio i padri della fede come Agostino e Bonaventura a intuire che Dio parla anche in numeri, peso e misura? Lo stesso Sant’Agostino, in linea con la tradizione neoplatonica, sottolineava come i numeri rappresentino l’essenza della realtà e la struttura dell’universo, essendo una manifestazione dell’ordine divino. Già i pitagorici vedevano nei numeri l’essenza dell’universo. Per Platone, le verità matematiche esistono nel mondo delle idee, più reali delle cose visibili. Galileo scriverà che la natura è un libro scritto in lingua matematica. E il suo contemporaneo Keplero, scoprendo le leggi del moto dei pianeti, affermava che “la geometria è coeterna alla mente di Dio, è Dio in persona”. Non sorprende allora che nel secolo scorso Ennio De Giorgi1, gigante del pensiero matematico del Novecento e uomo di fede, si sia espresso in questi termini, con un’immagine straordinariamente potente: “All’inizio e alla fine abbiamo il mistero. Potremmo dire che abbiamo il disegno di Dio. A questo mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo.” Un Papa matematico non è, dunque, un’anomalia. È il segno di un ponte possibile. Di una lingua comune tra l’intelligenza e la contemplazione.

Ennio De Giorgi

Nel suo libro La matematica e l’esistenza di Dio, Antonio Ambrosetti2, uno dei più noti matematici italiani e allievo dello stesso De Giorgi alla Scuola Normale di Pisa, racconta come la fede abbia accompagnato la sua vita accademica. Non come rifugio, ma come apertura. “Lo studio della matematica mi fa intuire la presenza di Dio”, scrive. Per lui, ogni congettura è un passo verso l’infinito. Ogni intuizione, una finestra su ciò che sta oltre: “In questo, io intravedo qualcosa che è sempre sopra di noi, irraggiungibile, la presenza – seppure misteriosa – di Dio.” Ambrosetti non pretende affatto che la matematica possa arrivare a dimostrare l’esistenza di Dio. Ma vede nella sua logica rigorosa, nella sua eleganza, una strada verso l’oltre. E perfino un riflesso della gioia creativa di Dio stesso. Un ponte fatto di silenzio e rigore: De Giorgi parlava della matematica come di una “forma di carità”, perché insegnare, condividere il sapere, è per lui una delle più alte espressioni dell’amore cristiano. “Non saprei dare un significato alla mia vita e al mio stesso lavoro scientifico senza la fede nella Resurrezione di Cristo”, scriveva. Non per bisogno, ma per coerenza: perché il mondo, se davvero è ordinato, deve avere un’origine. E se l’uomo riesce a leggerlo, è perché la sua intelligenza rispecchia, almeno in parte, quella del Creatore.

Avremo quindi un pontefice con l’anima cartesiana? Leone XIV potrebbe dunque rappresentare un ritorno al senso profondo della ratio, non come dominio, ma come meraviglia. La stessa meraviglia che guida il matematico nel cuore di una dimostrazione, e il credente nell’ora silenziosa della preghiera. La sua formazione scientifica non sarà quindi una nota di colore, ma una cifra spirituale. In un’epoca in cui tutto deve essere provato, computato, garantito, forse ci voleva un Papa che conoscesse i limiti della dimostrazione per ricordarci che il vero si manifesta anche nell’indimostrabile. E così, mentre Leone XIV si affaccia alla finestra del mondo, possiamo cominciare a leggerlo come un segno dei tempi: la fede non è l’opposto del rigore, ma potrebbe essere una sua estensione.

1 Ennio De Giorgi, Anche la scienza ha bisogno di sognare (a cura di di A. Marino, C. Sbordone, F. Bassani), Edizioni Plus Università di Pisa 2002.

2 Antonio Ambrosetti, La matematica e l’esistenza di Dio, Lindau 2017.

Sebastiano Catte, com.unica 9 maggio 2025