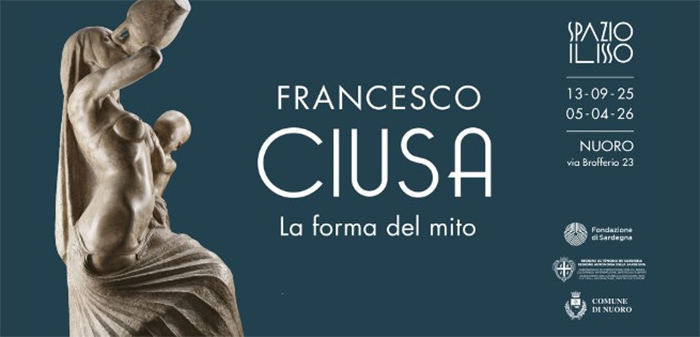

Francesco Ciusa, l’anima scolpita della Sardegna

Inaugurata ieri allo Spazio Ilisso di Nuoro “La forma del mito”, la dedicata al grande artista sardo. Sarà possibile visitarla fino al 5 aprile 2026

L’aria tersa di settembre a Nuoro sembrava custodire ieri, sabato 13, un’attesa antica. Nello Spazio Ilisso il cuore della città si è raccolto per celebrare uno dei suoi figli più grandi: Francesco Ciusa (1883-1949). La mostra “Francesco Ciusa – La forma del mito” vuole essere non solo un’esposizione, ma un atto di restituzione, una sorta di risarcimento morale postumo verso un artista che ha saputo trasformare la Sardegna in forma universale, come ha messo in luce nel suo intervento introduttivo Vanna Fois, co-fondatrice della casa editrice Ilisso e vera “padrona di casa”. Con parole misurate ha ricordato come questa retrospettiva rappresenti «un simbolo morale della Sardegna», un tributo alla dignità di un uomo che non cedette alla seduzione delle grandi capitali e rimase fedele alla sua terra. Sono seguiti gli interventi di Carlo Mannoni, direttore generale della Fondazione di Sardegna – principale sostenitrice del progetto –, che ha sottolineato il “salto di qualità” della collaborazione con Ilisso, ormai riferimento non solo isolano; e del sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, che ha espresso «felicità e orgoglio» per un evento capace di riportare nella città natale le opere più significative dello scultore. La parola è poi passata alla curatrice, Elena Pontiggia, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, che ha offerto una chiave di lettura profonda della grandezza di Ciusa.

Il percorso della mostra

L’allestimento, firmato dall’architetto Antonello Cuccu, accompagna i visitatori in un itinerario che alterna grandi capolavori e opere meno note, costruendo una narrazione che va oltre la cronologia per farsi racconto corale. Circa novanta lavori – sculture, ceramiche, disegni, manufatti di arte applicata – provengono da collezioni pubbliche e private, grazie a una rete di fiducia con i collezionisti e a un imponente lavoro di restauro e movimentazione.

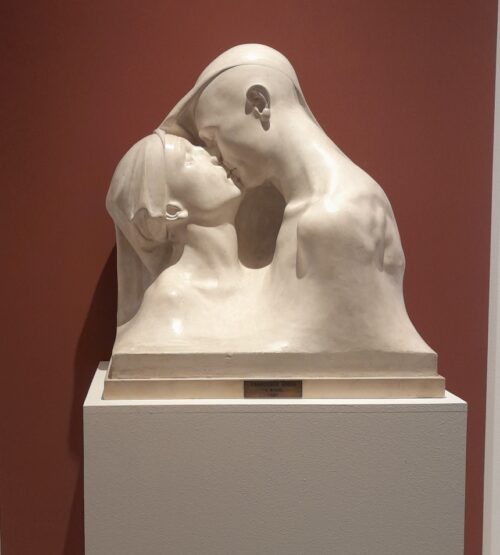

Tra i capolavori esposti figurano La madre dell’ucciso – con cui Ciusa, appena ventiquattrenne, travolse la critica alla Biennale di Venezia del 1907 –, Il pane, La filatrice, Il cainita, Il nomade, Il bacio, L’anfora sarda e Il fromboliere. Accanto a essi, opere meno celebrate che rivelano un artista versatile, capace di spaziare dalla grande statuaria alla ceramica, innovativa e intrisa di simbolismo. Un docufilm di Enrico Pinna, arricchito dalle voci narranti di Simeone Latini e Michela Atzeni, integra l’esposizione restituendo la voce stessa di Ciusa, mentre le musiche di Enzo Favata ne amplificano la suggestione.

La madre dell’ucciso

Il momento centrale dell’inaugurazione è stato l’intervento di Elena Pontiggia, che ha restituito il senso profondo della mostra e del lascito di Ciusa:

«Questa mostra, che credo sia la più bella in assoluto mai realizzata su Francesco Ciusa, dimostra la sua grandezza. Ciusa va posto fra i grandi scultori della prima metà del Novecento insieme ad Arturo Martini e a pochi altri. Voi, cari amici sardi e in particolare nuoresi, dovete essere orgogliosi di questo concittadino che è stato insieme sardo e internazionale. Ed è stato internazionale non perché si sia uniformato ai linguaggi delle avanguardie europee, ma perché ha saputo dare valore, intensità, espressione internazionale alla sua terra, con la sua dignità, le sue sofferenze, la sua spiritualità, la sua grandezza».

Pontiggia ha quindi insistito sulla capacità dello scultore di parlare a tutti, senza filtri accademici:

«Sono opere in cui la scultura parla al cuore. Non c’è bisogno di lauree o diplomi per comprenderle. Ciusa è un artista che parla dell’uomo, delle sue sofferenze, ma anche della sua dignità e della sua grandezza».

Due, in particolare, i temi messi in rilievo: il lavoro e il rapporto con gli animali. Sul primo, Pontiggia ha evidenziato la radicale originalità di Ciusa:

«Ha considerato il lavoro come un atto sacro, un atto che si compie per amore e che richiede amore. Ha sconfitto la retorica del suo tempo, suggerendo un senso profondo di dignità. Nessun altro ha parlato del lavoro in questi termini».

Quanto agli animali, Ciusa li ha ritratti non come comparse, ma come parte integrante della vita umana:

«In un’opera un padre abbraccia il figlioletto stringendo nel mantello due pecore, amate come figlie. In un’altra, purtroppo distrutta, un pastore morto giace sorretto dalle sue pecore, come su un letto vivo. Già agli inizi del secolo Ciusa ci ricordava, senza polemiche né ideologie, che gli animali fanno parte della nostra vita».

Il bacio

Il significato di un “risarcimento”

La retrospettiva assume così il valore di un “risarcimento” a un artista che pagò la fedeltà alla sua isola con una carriera meno fortunata di quanto meritasse. Dopo l’esordio folgorante a Venezia, Ciusa rifiutò infatti la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti, scegliendo di rientrare in Sardegna. Una scelta di cuore, ma che lo condannò a un isolamento che pesò sulla sua vita e sulla sua visibilità nazionale.

La mostra, definita “presidio di Memoria Viva”, lo restituisce finalmente al suo posto nel pantheon dell’arte italiana del Novecento. Non solo scultore, ma anche ceramista, protodesigner, grafico, Ciusa emerge come artista universale e al tempo stesso radicato. Le sue opere sono specchi in cui il dolore e la fatica si trasformano in rito, e in cui la Sardegna diventa canto del mondo. «Questa mostra rappresenta una scoperta, anche per chi già conosce Ciusa – ha concluso Elena Pontiggia. «E ancor più per chi non lo ha mai incontrato. Vi auguro di amare questo artista così come lui ha amato la sua terra e i suoi soggetti».

All’uscita dalle sale, il visitatore non porta con sé soltanto l’immagine di figure scolpite, ma la sensazione di aver incrociato una voce che parla di lavoro e natura, dolore e dignità, in una lingua che non appartiene solo alla Sardegna, ma a chiunque sappia ascoltare. La mostra resterà aperta fino al 5 aprile 2026: tempo sufficiente per trasformare l’incontro con Ciusa in un rito collettivo, un gesto di riconoscenza verso chi, con il silenzio delle sue figure, ha saputo dare forma al mito.

Sebastiano Catte, com.unica 14 settembre 2025

Info (link): Spazio Ilisso