Ma cosa c’entra Lincoln con Buddha?

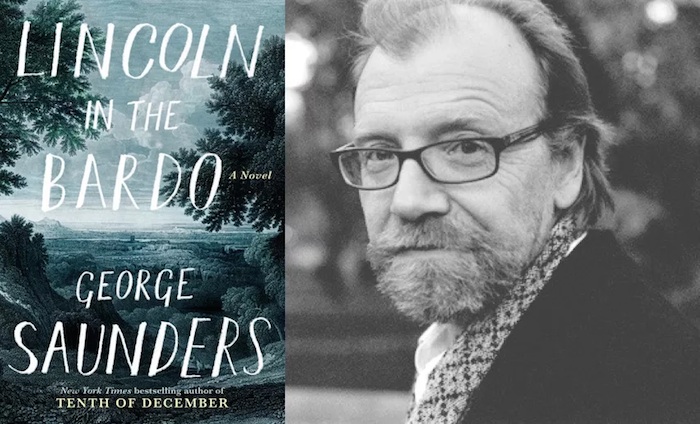

Antonio Monda intervista per Repubblica lo scrittore americano George Saunders, il cui libro sulla morte del figlio del presidente americano è diventato un caso negli Usa.

È da molti anni che George Saunders è considerato un maestro indiscusso del racconto: oggi, con il debutto nel romanzo, si può affermare che l’eccellenza della sua scrittura nelle storie brevi è confermata anche nella forma lunga. “Lincoln in the Bardo” è stato accolto con entusiasmo sia dagli scrittori (un “capolavoro” Zadie Smith; “ottiene l’impossibile senza sforzo: siamo fortunati ad averlo, Jonathan Franzen; “Una voce straordinariamente intonata: aggraziata, buia, autentica e divertente: scrive le storie di cui abbiamo bisogno di questi tempi, Thomas Pynchon) che dai critici: Michiko Kakutami ha dichiarato sul “New York Times”: “nessuno scrive con maggior potenza sul concetto di perdita, sfortuna e mancanza di appartenenza.” Il libro, che racconta lo strazio di Abraham Lincoln per la morte del figlio undicenne Willie, immagina il bambino in quella sorta di purgatorio che i tibetani definiscono Bardo, e colloca questa tragedia personale all’interno della tragedia nazionale della Guerra Civile. Tutti i protagonisti sono già morti e il libro riflette un sentimento doloroso dell’esistenza, tuttavia Saunders riesce a mescolare la tragedia all’ironia, invitando il lettore a riflettere su cosa possiamo imparare dal passato e quali sono gli errori che ci ostiniamo a ripetere. “Ovviamente l’idea di migliorare è quasi sempre illusoria” racconta mentre si prepara per una nuova tappa del book tour “ma guai non provarci.”

Un romanzo con protagonista un presidente rende inevitabile parlare del periodo odierno…

Ti rispondo così: persino in questo periodo tragico e assurdo io vedo qualcosa di buono: la gente è costretta a interrogarsi sull’idea di democrazia. E a resistere tenendo gli occhi aperti.

Trump è stato eletto democraticamente: ritiene che la sua presidenza rappresenti una realizzazione o un tradimento di cosa è l’America?

L’America è un paese pieno di contraddizioni – c’erano molti razzisti anche tra i soldati del Nord- e spesso non riesce a mantenere le promesse dei suoi ideali. Tuttavia quanto sta succedendo è certamente un tradimento: si fanno scelte basate sulla non accoglienza e la paura degli altri. Sembra di vivere nella caricatura di quello che rappresenta l’America per chi l’ha sempre odiata.

Ritiene che la satira sia efficace contro un presidente come Trump?

Ho visto cose divertenti e memorabili, ma temo completamente inefficaci: parlano unicamente a chi lo disprezza. L’elettore di Trump appena vede qualcosa di satirico sente un campanello che dice “liberal” e passa oltre. La satira è ovviamente un segno di libertà, ma credo che questo sia il periodo in cui si deve rispondere con la serietà.

I filosofi eleatici dicevano che la migliore arma dialettica è quella di rispondere con l’ironia alla serietà e con la serietà all’ironia.

E proprio così: il punto è quanti conoscono i filosofi? E non mi riferisco a Trump, ma a chi gli si oppone. Si diventa seriosi senza essere seri, quando invece è importante essere fermi, inesorabili, e far notare i fallimenti che sono già tanti.

Quali sono stati i maggiori errori dei liberal?

La mancanza di lucidità nel comprendere un mondo diverso dal loro. È una questione di elitismo e arroganza, sconfitte dalla cinica energia di Trump, in grado di parlare in maniera efficace a classi snobbate. Il mondo liberal ancora barcolla per il colpo subito, scivolando nel comodo, ma sterile disprezzo intellettuale.

Quali sono i presidenti letterariamente più interessanti?

Oltre a Lincoln, che oggi mi diverte ricordare era un repubblicano, direi certamente Richard Nixon, un personaggio tragico e shakesperiano. E poi il suo predecessore: Lyndon Johnson era un uomo del Sud che ha fatto la grande la rivoluzione dei diritti civili, ma è anche stato il massimo responsabile del Vietnam.

Lei è passato dalla satira a un libro segnato innanzitutto dal dolore.

Non ho mai visto un’autentica distinzione tra tragedia e commedia, e tranne alcuni pezzi per il New Yorker non ho mai pensato di scrivere satira, ma critica sociale, per la quale utilizzo a volte l’ironia.

La satira ha meno fortuna con la critica, come mai?

Credo che il nostro più grande errore sia quello di prenderci sul serio: chi smentisce questo assunto viene penalizzato.

L’altra sua grande transizione è stata quella dal racconto al romanzo.

È stata molto meno traumatica di quanto pensassi. Ho lavorato con uno schema iniziale e poi ho fatto un lavoro certosino di limatura, andando comunque avanti, sapendo che il lavoro quotidiano è più importante dell’ispirazione.

Leggendo il romanzo si avverte un’eco dell’Antologia di Spoon River.

Devo fare una confessione: non l’avevo mai letto. Ma ho voluto farlo, quasi alla fine della prima stesura, quando qualcuno mi ha fatto notare l’affinità.

È vero che l’ispirazione originale nasce dalla Pietà di Michelangelo?

Si, venticinque anni fa una mia cugina mi raccontò che Lincoln visitava la cripta del figlio. Mi commuoveva l’immagine di questo uomo ambizioso, visionario e prammatico che si straziava sopra il suo corpo del suo bambino. Ho pensato alla Pietà e ho avuto paura, anche della grazia espressa da Michelangelo. Per questo ho esitato tutto questo tempo prima di scrivere il libro.

Che ruolo ha il suo credo buddista nella sua scrittura?

Lo è certamente nella mia vita, anche se sono un neofita. Nella scrittura non so: l’idea del Bardo ha molto anche del Purgatorio cristiano.

Oggi si discute molto del rapporto tra religione e violenza.

Ritengo che il fondamentalismo sia una degenerazione, e che la religione, quando è vissuta con onestà, rappresenti un’arma contro la violenza.

Lei crede nel Paradiso?

Sì, assolutamente.

Antonio Monda, Repubblica 4 maggio 2017